嵐山光三郎 芭蕉という修羅 (2) 野ざらし紀行 (2017新潮社) [日記 (2020)]

続きです。

野ざらし紀行

幕府の政策が変わり、深川に隠棲した芭蕉に新たな動きが現れます。深川に居を移して、びくびくしながら身を隠していた芭蕉に野心がめばえます。

江戸商い計画は頓挫したけれども、いささか流れが変ってきた。芭蕉の周辺には江戸のスポンサー鯉屋杉風(さんぷう)や漢学の大家素堂といった諜報の精鋭が揃っているし、ふてぶてしい其角がいるし、大垣諜報の木因が深川のあばらやへ訪ねてきて、大垣へ来いと誘う。

江戸を離れればいいのだ。

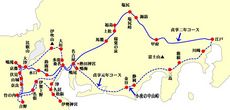

貞享元年(1684)8月~翌年4月にかけて、西行に憧れて『野ざらし紀行』の旅に出ます。江戸→東海道を伊勢→伊賀上野→大和→大垣→名古屋→伊賀で越年し、京都→上方→熱田→甲斐国を経て江戸に戻るという半年におよぶ大旅行。芭蕉が不在の間に、江戸俳壇では門人の其角が頭角を現し、上方では西鶴が独吟興行で派手にパフォーマンスを演じていますから、焦っていたのかも知れません。

俳諧は座の文芸で、各地の座をとりしきる宗匠を養成しなければ、蕉風はひろがらない。名古屋についで重要な拠点は大垣である。戸田氏十万石の城下町で、東海道と中仙道を結ぶ宿場町。水運により揖斐川をへて伊勢湾に通じる。水運の専門家が、俳諧師となって幕府の諜報にかかわるのは、むしろ当然のなりゆきである。

(隠密は)ごく普通の顔をして各地の機密を収集し、幕府への謀叛をさぐるのが任務である。各大名家のお家騒動のいきさつを正確に調査するのも隠密の役割りである。中仙道と水路が交差する大垣は、情報の集積地であった。

芭蕉はこの旅で諜報活動をしていたわけではありませんが、後の『奥の細道』で芭蕉隠密説を補強するために、随所に諜報の文字が散りばめられます。本書では、大垣に誘った木因も隠密ということになっています。

『野ざらし紀行』の冒頭に、芭蕉は捨て子に出会い食べ物を与えて立ち去るというシーンがあり、猿をきく人すて子にあきのかぜいかに、と詠みます。野犬のうろつく川っぷちに子を捨てる親はいないわけで、これはフィクションだそうです(「猿を聴く」は杜甫、『和漢朗詠集』から「無常観」を借りてきた)。

いかにぞや、汝ちちににくまれたるか、母にうとまれたるか。父はなんぢを悪ム(にくむ)にあらじ、母は汝をうとむにあらじ。唯是天にして、汝が性のつたなきをなけ

この捨て子は、深川隠棲で捨てたわが子”次郎兵衛”のイメージが重なっており、芭蕉は、捨て子を登場させて、風狂に命を賭ける自己を確認しようとすると著者は推測します。『奥の細道』にある荒海や佐渡によこたふ天河は雨の夜に読んだ句で、一つ家に遊女も寝たり萩と月もフィクション。「見えないもの」を見るのが芭蕉の句で、芭蕉にとって眼前にあらわれる風景は「見るものではなく感じるもの」である。これは隠密の直感に通じる。と何事も隠密に結びつけます(笑。

芭蕉は名古屋、大垣という地方から江戸に攻めのぼるわけです。

蛙とびこむ水の音

古池や蛙飛びこむ水の音は誰でも知っている芭蕉の代表的な句です。貞享三年(1686)芭蕉庵(第二次)催された『蛙合』の発句で、

芭蕉の発句の手柄は和歌の「鳴く蛙」を、「飛ぶ蛙」として、飛び込む「音」を発見したことにある。歌学にあっては、かはす(河鹿)は鳴くもので川に飛びこんだりはしない。

蛙は音を立てて水に飛び込むことないそうです。蛙は水際まで降りてそっと水に入るそうで、よほど驚かないかぎりボチャンとは飛び込まない。

芭蕉庵のある深川にはまだ江戸大火の焼け跡が残り、この蛙は水の濁った焼け跡の古池に飛び込んだことになります(蛙すらいなかった?)。天和二年の江戸大火で庵は焼け、焼死寸前の芭蕉は小名木川の泥水に飛び込んで一命をとりとめ、這いあがって難をのがれたそうです。

古池は混沌の池であって、そこに風雅な余韻はない。その他に飛び込む蛙には芭蕉じしんの死にぞこなった記憶が重なっている。そうと気がつくと「古池や」の吟は寂(さび)ではなく、修羅の句となる。

蛙は音をたてて水に飛び込まない、にもかかわらず我々日本人はこの句のイメージによって、蛙とくれば古池に飛び込むものだと思っている、なかなかすごい話です。

続きます。

芭蕉はこの旅で諜報活動をしていたわけではありませんが、後の『奥の細道』で芭蕉隠密説を補強するために、随所に諜報の文字が散りばめられます。本書では、大垣に誘った木因も隠密ということになっています。

『野ざらし紀行』の冒頭に、芭蕉は捨て子に出会い食べ物を与えて立ち去るというシーンがあり、猿をきく人すて子にあきのかぜいかに、と詠みます。野犬のうろつく川っぷちに子を捨てる親はいないわけで、これはフィクションだそうです(「猿を聴く」は杜甫、『和漢朗詠集』から「無常観」を借りてきた)。

いかにぞや、汝ちちににくまれたるか、母にうとまれたるか。父はなんぢを悪ム(にくむ)にあらじ、母は汝をうとむにあらじ。唯是天にして、汝が性のつたなきをなけ

この捨て子は、深川隠棲で捨てたわが子”次郎兵衛”のイメージが重なっており、芭蕉は、捨て子を登場させて、風狂に命を賭ける自己を確認しようとすると著者は推測します。『奥の細道』にある荒海や佐渡によこたふ天河は雨の夜に読んだ句で、一つ家に遊女も寝たり萩と月もフィクション。「見えないもの」を見るのが芭蕉の句で、芭蕉にとって眼前にあらわれる風景は「見るものではなく感じるもの」である。これは隠密の直感に通じる。と何事も隠密に結びつけます(笑。

芭蕉は名古屋、大垣という地方から江戸に攻めのぼるわけです。

蛙とびこむ水の音

古池や蛙飛びこむ水の音は誰でも知っている芭蕉の代表的な句です。貞享三年(1686)芭蕉庵(第二次)催された『蛙合』の発句で、

芭蕉の発句の手柄は和歌の「鳴く蛙」を、「飛ぶ蛙」として、飛び込む「音」を発見したことにある。歌学にあっては、かはす(河鹿)は鳴くもので川に飛びこんだりはしない。

蛙は音を立てて水に飛び込むことないそうです。蛙は水際まで降りてそっと水に入るそうで、よほど驚かないかぎりボチャンとは飛び込まない。

芭蕉庵のある深川にはまだ江戸大火の焼け跡が残り、この蛙は水の濁った焼け跡の古池に飛び込んだことになります(蛙すらいなかった?)。天和二年の江戸大火で庵は焼け、焼死寸前の芭蕉は小名木川の泥水に飛び込んで一命をとりとめ、這いあがって難をのがれたそうです。

古池は混沌の池であって、そこに風雅な余韻はない。その他に飛び込む蛙には芭蕉じしんの死にぞこなった記憶が重なっている。そうと気がつくと「古池や」の吟は寂(さび)ではなく、修羅の句となる。

蛙は音をたてて水に飛び込まない、にもかかわらず我々日本人はこの句のイメージによって、蛙とくれば古池に飛び込むものだと思っている、なかなかすごい話です。

続きます。

タグ:読書

コメント 0